“轩辕奖是整车的最高奖项。”

2021年底,某造车新势力企业的研发高层在公司内部讲座中如此评价十几天前刚结束的轩辕奖。作为行业领先企业的研发骨干,对一个媒体评选的奖项给予如此高的赞誉着实不多见。

作为汽车行业的B2B评奖,由全球汽车专家评选中国年度汽车的轩辕奖至今举办九届,普通公众对它或许还不太熟悉,但对汽车行业内,已经产生了如上影响力。

相比往届,刚刚过去的第九届轩辕奖新增了自动驾驶行车、自动驾驶泊车、智能座舱语音体验三大榜单,引发多家企业不仅关注获奖情况,也高度关注起了这三大榜单排名和自家车型的得分情况。对参与测评的新车来说,这应该是目前最专业的一份智能化水平横评榜单。

“自动驾驶”是近年来汽车业最火的四个字,让投资机构、新老汽车企业、产业链上下游砸下最多真金白银的技术前沿,也是对汽车这个成熟物种最具想象力的颠覆性革命。更重要的是,这种颠覆正在一步步实现。

新车型上的智能驾驶辅助功能不断演进,企业对“自动驾驶”的宣传以更快速度飞奔。在这万物蓬勃生长的萌芽期,需要靠谱的第三方机构帮助公众分辨良莠。

轩辕奖正在尝试分担这个行业责任,从第七届开始加入自动驾驶动态测试,每届测试都聘请国内最专业的第三方团队,测试后出详细报告供评委参考。2022第九届轩辕奖自动驾驶动态测试选择了禾多科技负责自动驾驶测试。

之所以选择禾多科技,一是禾多是国内领先的自动驾驶解决方案提供商之一,具有专业的技术团队和测评经验;二是禾多不同于许多自动驾驶企业占主流的工程师思维,主张站在消费者角度,以场景与用户体验为中心,打造和测评自动驾驶技术。

用禾多创始人兼CEO倪凯的话来说就是“禾多科技做的测评,我们希望它跟你的出行生活更加贴近,希望更加注重体验和交互逻辑,从用户实验产品的角度,生活中能碰到的场景的角度做这个事。”

这一理念与轩辕奖评审团的想法一致。

禾多内部有一个部门TeamU负责践行这种主张,U即指用户user,TeamU的日常工作是把出行的场景跟自动驾驶相关的用户体验和用户需求、体验需求,给到研发团队,来推进创新的敏捷开发。目前已累计超10万公里的纯自动驾驶使用经验,记录上万条的自动驾驶功能用户需求,拥有行业领先的自动驾驶产品体验需求库。

执行2022轩辕奖自动驾驶动态测评的,正是禾多的TeamU团队。

“我认为我们跟很多媒体机构做这个事情不太一样的地方,本质上我们有对后台技术栈的全面理解,并且我们这个测评不仅是黑盒子看整个产品,更多的是能够站在更近的距离,通过传感器、软件系统、系统等维度的全面观察,看这个系统的表现能力。”倪凯认为禾多团队承担轩辕奖自动驾驶测试有独特的优势。

对禾多团队来说,这同样也是一个产品与产品、技术与技术碰撞交流的过程,倪凯说:“我们自己也对自己有很多安全验证,有软件和硬件工具链和资源做这个事情,也希望通过参与到轩辕奖里,能够把自己得到的一些行业上关于自动驾驶产品体验的结果使用到我们自己的产品开发流程。”

评测方法论

禾多本身就有自己的自动驾驶测评体系,为轩辕奖测试又专门制定了评测方案。

第九届轩辕奖自动驾驶测评团成员、禾多科技产品体验负责人陈小莹说,这套体系和方案最大特点是“测评场景来自用户的真实生活。”

之前行业里对自动驾驶的评定大都遵循美国SAE的从L0到L5的分级,禾多认为场景打通比级别更重要,是L1还是L2、L3不应该是非专业领域的消费者应该考虑的东西,场景打通、功能做减法、体验做加法、无缝衔接的驾乘关系才是现阶段自动驾驶技术的重点。

在禾多的自动驾驶测评体系中,以用户体验为核心的评测维度分为五个:安心、性能、效率、舒适、交互。

据悉,就在本届轩辕奖测试前,禾多团队的评测方案刚把五大评测维度中的第一项“安全”调整为“安心”。因为团队在评测项的多次优化中,意识到“安全”在很多场景下并不能给到用户良好的体验,仅仅是完成了严重风险的避免。

以一个场景为例:面对前方静止车辆,自动驾驶系统因为对静止障碍物的感知较晚,无法提供足够的时间给车辆的制动系统完成较舒适的刹停,结果是车辆用非常大的减速度完成了一次令人揪心的刹停。

在这个例子中,自动驾驶系统因为感知距离的限制,无法在避免碰撞的前提下令人舒适的将车辆停下来,而启动了紧急制动的模式。从逻辑上来说是“安全”的,但这样的体验谈不上“安心”,自动驾驶系统退出和“AEB”系统介入的紧急提示等,甚至极大的影响了用户体验。

简单来说,“安全”是技术和工程层面的结果,而“安心”是体验层面的感受,二者并不相同。

测试过程证明,参评车辆中就有能做到“安心”层面的。

在面对前方静止障碍车时,某参评车辆通过强大的感知系统和三段式的减速策略给到用户强大的“安心”感。在距离前方静止障碍车120米时,系统已经感知到了前方的静止障碍车,但此时进行跟停制动其实有点稍稍过早了。该车的自动驾驶系统非常讨巧地在感知到前方静止障碍车时,松了一下油门,体感上轻微的减速向用户传达出已经感知到前方静止障碍车的信息,让驾驶员和乘客在正式减速跟停前充满“安心”感。

这个例子生动说明了用技术不仅可以实现功能,还可以在体验上做出差异化。

自主与合资的分水岭?

轩辕奖自动驾驶测试分为行车测试和泊车测试。

行车方面,配置了基础的集成式巡航功能的车型达到了惊人的 80% 以上,反映出市售车型的智驾基础配置正从单纵向控制的自适应巡航功能转变为支持单车道内横纵向控制的集成式巡航功能。同时,更加高阶的功能,比如类似“集成式巡航+拨杆变道”,配置的车辆仍为少数。

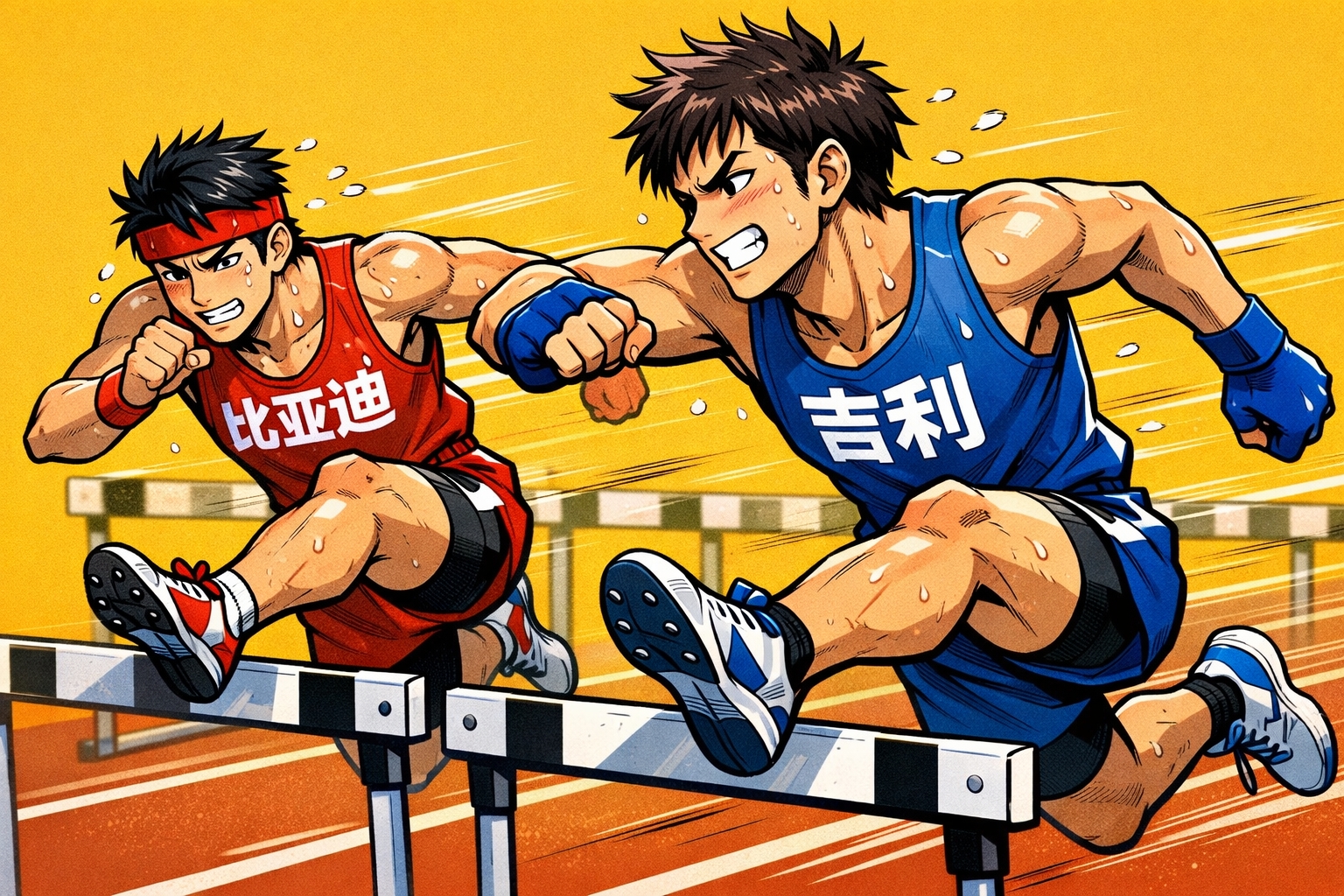

从行车智驾体验来看,参评车型表现出了比较明显的两极分化现象,造车新势力和自主品牌已经有了明显的领先优势。自动泊车也有相同趋势,合资品牌甚至传统豪华品牌已经被造车新势力和自主品牌甩在身后。

在电动化之外,自动驾驶很可能成为自主品牌追赶甚至超越合资品牌的又一个抓手,一个分水岭。

相比行车,自动泊车情况更为复杂。本次轩辕奖测评显示,参评车型自动泊车整体配置都不低,该功能在市售车型上的装配率也不低,但无论厂商还是机构的调研数据都显示,自动泊车的使用率一直很低,其原因值得汽车厂商思考。

在自动泊车评测中,测试团队设置了基础泊车场景评测,包括垂直泊车、平行泊车、斜列泊车三种最常见的停车类型。相较于i-VISTA和E-NCAP测试评价标准,禾多科技TeamU从安心、舒适、效率、交互、性能五大维度对泊车使用全流程(即泊车功能开启,搜索车位,泊车入库和泊车完成)展开更加细致的测试评价。

基础泊车场景评测结束后,团队惊喜地发现,各款车型的自动泊车功能都表现良好且各有特色,已经很难精确描述它们之间的差异了。因此,团队又精心设计了11个充满挑战的极限泊车场景,以此分出胜负。

从技术层面讲,自动泊车本质上是感知技术和规控技术的比拼。

感知方面目前主流技术采用超声波雷达和视觉融合的方案,两种传感器的不同特点在不同场景下能感受到明显的系统性能差异。

主要依赖超声波雷达的方案对无画线的空间车位识别准确,但往往需要车辆完全驶过车位才能识别出来,在划线清晰却略显空旷的停车场反而识别能力大大下降。

视觉的识别往往在车头刚刚经过车位时便能准确识别,这显然更符合人类驾驶习惯。但视觉方案本身也有缺陷,比如对于一些划线不清晰的车位经常会产生误识别,甚至把空车位识别成被占用的车位,这就需要结合超声波雷达的优势来进行弥补。

规划控制方面,目前大部分自动泊车所采用的转向、换挡和行进策略都偏于保守,以原地打方向为主,去规划合适的入库路径。而在规划入库路径的过程中,大多会先前行一段距离,来确保有足够的倒车轨迹调整行程。只有极少数的车辆能够一边行车一边快速打方向,甚至会主动借用两侧空间,提前把车尾甩入车位前方,颇有老司机的风采。

最值得一提的是极限泊车场景挑战,充分展现出了各家自动泊车产品的内功实力。大部分车都可以准确快速地在前进过程中识别到车位,但有时用户驶过车位再把车倒回去时,发现车位无法识别了,因为大部分产品还不支持倒车检测车位。这很可能是未来车型上会补充的一个功能。

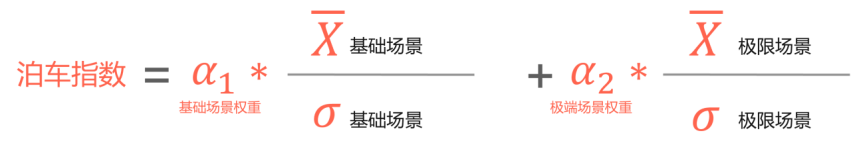

泊车指数

历经十多天的测试,各个车型在评测场景的泊车表现各不相同,分数也差距较大。在轩辕奖执委会主任贾可博士的启发下,禾多科技TeamU团队设计了一个泊车指数来说明当前中国市场的自动泊车产品的现状,并希望这个指数能不断成长,不断记录中国智能汽车行业的发展。

这是自动泊车领域第一次提出指数标准,以一个简单直观的数值衡量所有车型的自动泊车水平。

这就是2021年12月18日,在第九届轩辕奖盛典上公布的轩辕奖自动驾驶泊车排名中的“得分”,小鹏P5为4.49分、哈弗神兽4.1分、传祺GS8为3.78分等等。

禾多科技TeamU团队希望泊车指数不是简单由十分制也不是百分制定义下的一个简单分数,而是一个既能体现中国市场泊车产品的平均水平,同时也能体现各家产品能力差异程度的综合值,可以随着中国智能汽车行业的成长与进步的指数。随着泊车产品的整体水平不断提高和各家产品你追我赶缩短差距,泊车指数也随之不断增长。

泊车指数是如何算出来的?公式如下:

为了同时体现行业泊车的平均水平和各家泊车产品的能力差异情况,测试团队选择用平均分和标准差计算得到轩辕奖泊车指数。平均分体现了中国市场所有车型泊车的平均水平,标准差体现了各家产品的体验差异情况。

禾多科技团队根据轩辕奖自动驾驶功能测试得到的实际数据,得到了今年的轩辕奖泊车指数为4.74。

从榜单成绩来看,小鹏P5在自动泊车排名第一,从G3时代就异常重视自动泊车技术的传统一以贯之,但测试过程中能看出,其他品牌的追赶速度令人惊叹,自动泊车也明显形成了不同派系。

以小鹏为代表的造车新势力,普遍更加注重自动泊车的交互体验,充分发挥自研优势,与原车的集成度非常高,大多支持自动检测车位,以清晰的3D感知界面和简单的交互逻辑实现自动泊车,对于新手用户来说非常友好。在自动泊车过程中凭借电动车天然的优势,换挡和转向流畅,用时快,体感舒适。

以上汽飞凡、广汽AION为代表的自主新能源品牌,无论是交互体验上还是泊车性能上都正在向造车新势力发起挑战,只是在一些细节处理上稍有不足,相信随着后期软件版本的迭代和OTA升级,一定会给用户带来更好的体验。

几家领先的传统自主品牌则明显带有传统方案的影子,自动泊车功能多以车载APP的形式出现。车位识别和选择均以360度环视影像为基础交互界面,这样很受限于显示范围,不能完全展示识别到的车位,交互体验略逊于新势力。但值得一提的是,部分传统自主品牌的泊车功能相当丰富,除了支持丰富的车位类别外,探索前行、倒车循迹、车头泊入,智能泊出等功能一应俱全。而且明显感觉到,采用的泊车策略非常的稳、准、狠。在极限场景通过率、入库姿态等方面都有非常强悍的表现。

而合资品牌和传统豪华品牌对自动泊车的设计仍然停留在多年以前,交互逻辑复杂,界面不够清晰,学习成本高,不易使用,已经大幅度落后。