“我们拥抱所有的车企,我们不是说以老牌车企和新势力来判断,而是我们认准哪些企业将来会走出来,我们就跟这些车企去合作。没有新势力一定能赢,老牌车企一定要败,没有。未来就是企业个体之间的竞争,谁在新能源大潮下,谁顺应潮流,谁在逐渐调整自己组织内部的变革,调整得适当,谁就能走出来。”

“我们拥抱所有的车企,我们不是说以老牌车企和新势力来判断,而是我们认准哪些企业将来会走出来,我们就跟这些车企去合作。没有新势力一定能赢,老牌车企一定要败,没有。未来就是企业个体之间的竞争,谁在新能源大潮下,谁顺应潮流,谁在逐渐调整自己组织内部的变革,调整得适当,谁就能走出来。”

7月9日下午,作为第十四届中国汽车蓝皮书论坛的嘉宾,长江基金副总经理王振坤发表主题演讲。

在新能源的发展上,这些老牌车企实际早有布局,但它为什么没有那么发力,为什么没有新势力走得这么快?

王振坤表示,这里面有各种的原因,第一个就是2010年以来,在新能源大潮下,新造车势力崛起以后,他们对新四化的关注和孤注一掷做一件事投入的精力和力度远远要超过传统车企。

但是传统车企是个大的集团化的公司,它既有燃油车,又要做新能源。对于管理者来说,他需要调整的有很多很多,比如说薪酬体系的调整,比如说人才政策的调整,比如说组织结构的调整,给他带来诸多的困难。因为他既有当前指标考核的压力,市场销量的压力,又有发展新能源的压力,这样在组织和领导层之间分配精力的时候可能就在日常经营中会有所取舍或者会有所偏重。

特别是在人才方面,我们传统的老牌的车企也做新能源事业部,也做新能源车,这些在做的过程中既要坚固对外要有市场竞争力,对内要相对平衡,因为这里面人才的构成、人才的薪酬、机制都相对要发生一些变化,它不能做这一件事而伤害了整个组织体系,这样对一个集团来说也是得不偿失的。所以说做的过程中需要考验他的智慧,需要时间。

7月7日-9日,第十四届中国汽车蓝皮书论坛连续三天在武汉中国车谷盛大举办,论坛有60场主题演讲、12场议题讨论、1个联盟成立仪式、1场大佬对话、中国造车新势力排行榜第十季发布、第八届金轩奖颁奖典礼暨获奖案例十大趋势发布等。

以下是王振坤的演讲实录,未经本人审阅。

各位下午好!我来自于湖北省长江产业基金,我是王振坤,非常荣幸受邀参加蓝皮书论坛。我主要是从政府引导基金我们来做什么,我们为什么要选择汽车行业来展开我的演讲。

主要从四个主题切入,一个是为什么选择汽车行业,第二是讲我们怎样来认识和识别我们现在的车企。第三个说一下我们长江基金到目前为止已经做了哪些。第四个我们未来将要做哪些?

长江基金为什么要选择汽车行业?首先,汽车产业因为技术、资本高度密集,投入产出比高,就业量大,带动力强,是最受地方政府欢迎的;第二,在技术革命和新的产业变革中,我们认为汽车是现阶段所有产业中最具代表性的行业,我们想抓住这个大的变革。第三,汽车产业一直是湖北省支柱产业,我们已经连续4年位于全国排名第4,除了上海、广州、吉林,那就是湖北,年产在200万辆以上。所以说我们是想在这个大的变革中抓住这个汽车产业,因为这个大的变局,汽车产业的变革必然带来区域布局的大调整。

这几年发展过程中,我们投资界、汽车界都看到了,这几年各地的政府对汽车产业的热衷程度、追逐程度、投入的力度都大大增加。实际上在新能源汽车发展趋势中,汽车在区域格局上已经发生了一些微妙的变化。我相信在未来还会发生大的变化,原来各区域的比重,各厂家的比重肯定发生一些大的变化。

这是长江产业基金把汽车产业作为我们第一关注的产业的重要原因,因为长江产业基金是2016年初在湖北省财政出资400亿,当时的省委省领导高瞻远瞩,给我们长江基金使命,就是要发展战略新兴产业,新能源汽车是其中重要一个行业,我们在这里面投入力度相当之大。这是我讲的第一个方面。

接下来,我讲一下我们怎么样识别车企。

这些年一直有说传统车企、新势力来这样划分。实际对这个划分我个人有不同的观点,因为我是从车企出来的,我不太喜欢听传统车企这个名字。实际上市场有不少观点,它已经贴上标签了。我们中国要说传统文化可以,传统文化大家对它尊敬、崇拜这种心理去看待。一说什么事物是传统的话,那就代表着守旧、僵化和迟缓,所以说对传统车企的定义我不喜欢。我喜欢用的是老牌车企这样的定义,这是我个人的一个观点。

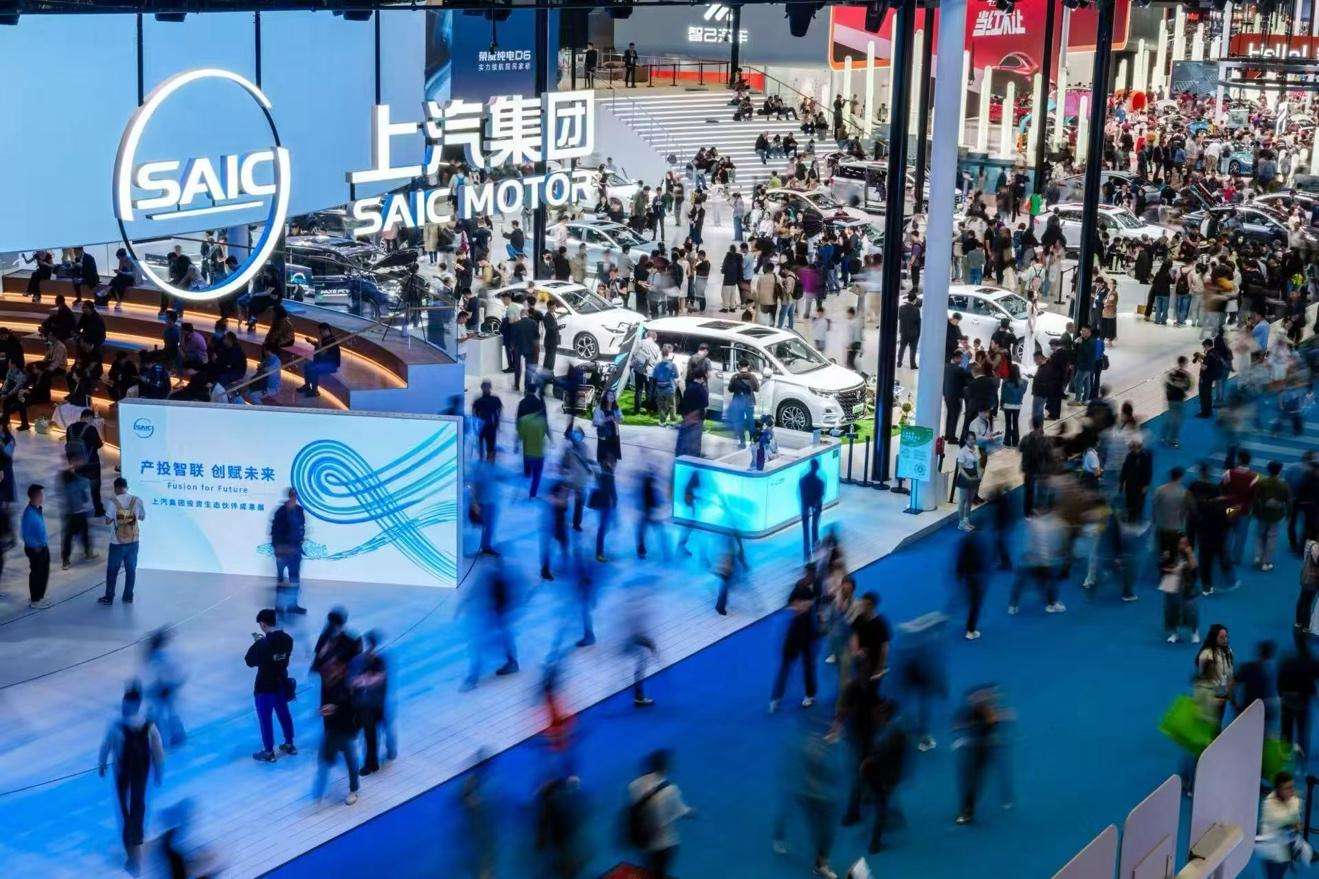

现在车企我们在做的过程中大致划分一下,在中国市场上存活20年以上,甚至30年以上的我们都叫老牌车企,有些车企都是30年以上了。30年以上的大部分是第一军团、第一方阵里面的,这些都是巨无霸,上汽、东风、一汽这些车企是大军团。

还有一些是中国企业最具代表性的中国民族品牌的,比如说吉利、长城这些具有活力、具有成长性、具有创新力,包括比亚迪。这个阵营从体量上来讲,也可以包括广汽,有活力,有创新力,机制比较灵活,这是它的特点。跟我们原来老牌的国企这几家还是有一定的区别的。

再就是新势力,就是这些新进入汽车领域的新军,包括蔚小理、威马、哪吒、零跑这些车企都进入这个领域里面。

他们当中孰优孰劣,谁更有优势?或者谁一定生,谁一定死?

我们经常朋友交流的时候说的偏极端,说老牌车企这一轮竞争一定要败,新势力一定要强,或者新势力没几年,还待时间检验等等。但是我认为这里面我们每一家企业,现在的这个阶段已经跟20年前、30年前的中国汽车行业完全不一样了,那时候是靠市场一点一点的检验,那时候用户群体没有今天这么大,那时候的信息也没有今天这样强大,那时候都有自己的生存空间,慢慢一点点检验,慢慢从小变大变强这个过程。

但是现在社会因为信息的极度开放,人才的充分交流和三十几年我们对汽车制造业的理解和消化,所有不管是新势力也好,老牌车企也好,在这里面对技术的掌握,对生产、成本这些的控制时间上已经大大缩短了。所以说,我不认为新势力在这里面需要很长的时间,就一定在竞争中处于劣势,我现在不这样看。我认为各有优势,将来不是新势力和老牌车企的竞争,是企业和企业之间的竞争,是组织本身的经营。

在新能源的发展上,这些老牌车企实际早有布局,十几年前就已经布局了。它为什么没有那么发力?为什么没有新势力走得这么快?这里面有各种的原因,第一个就是2010年以来,我们新能源大潮下,我们新造车势力崛起以后,因为汽车新四化的背景下,他们对新四化的关注和孤注一掷做一件事投入的精力和力度远远要超过传统车企,因为它只做这一个,定这一个目标。

但是对于传统车企就不一样,传统车企是个大的集团化的公司,它既有燃油车,又要做这个。对于管理者来说,他需要调整的有很多很多,比如说薪酬体系的调整,比如说人才政策的调整,比如说组织结构的调整,给他带来诸多的困难。因为他既有当前指标考核的压力,市场销量的压力,又有发展新能源的压力,这样在组织和领导层之间分配精力的时候可能就在日常经营中会有所取舍或者会有所偏重。

特别是在人才方面,我们传统的老牌的车企也做新能源事业部,也做新能源车,这些在做的过程中既要坚固对外要有市场竞争力,对内要相对平衡,因为这里面人才的构成、人才的薪酬、机制都相对要发生一些变化,它不能做这一件事而伤害了整个组织体系,这样对一个集团来说也是得不偿失的。所以说做的过程中需要考验他的智慧,需要时间。

所以我们做的过程中,我们拥抱所有的车企,我们不是说以老牌车企和新势力来判断,而是我们认准哪些企业将来会走出来,我们就跟这些车企去合作。没有新势力一定能赢,老牌车企一定要败,没有。未来就是企业个体之间的竞争,谁在新能源大潮下,谁顺应潮流,谁在逐渐调整自己组织内部的变革,调整得适当,谁就能走出来。

现在我谈谈我们现在已经做了什么。长江产业基金2016年开始设立,设立以来,我们涉及的汽车相关基金23支,投资的项目有70个,投资额已经过了400亿元,关于汽车基金。包括今天来参会的孙昌旭老师,我们跟小米集团也设了120亿元的基金,湖北省长江基金和湖北省区域政府一起出了40亿元,短短4年时间,在孙昌旭老师带领下,他的投资团队表现非常优秀,现在已经过了110亿元了,速度很快,上市的已经近十家,投的标的都非常好。

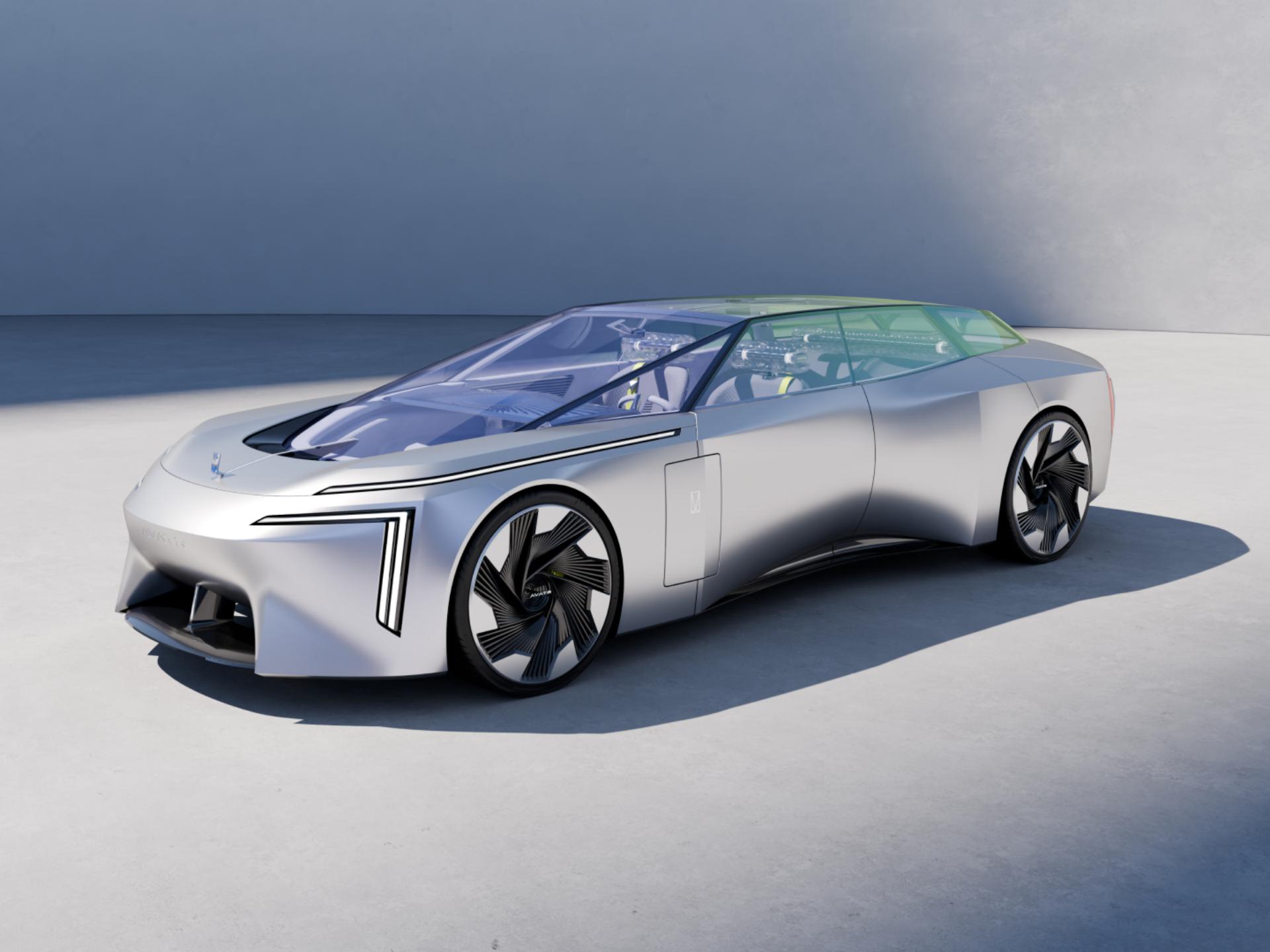

所以我们现在在汽车产业里面的布局是我们长江基金布局最重的一块,这是我们目前已经做的。包括莲花路特斯全球总部制造工厂,前一段时间工信部来看了工厂以后,他们认为是全球最现代、最领先的工厂,就在武汉经济技术开发区,可能是7月就要举办下线仪式,外面也有展车。包括吉利系的六个总部项目都在这儿。包括我们引进的小鹏、威马,投资了蔚来、理想等等,这些我们都有一些大的布局。包括跟东风公司的合作,我们布局很大。

下一步我们怎么做呢?我们省委的十二次党代会刚刚开完,这次省委党代会是建立三个高地,第一个就是信息产业高地;第二个是制造高地;第三个是科创高地。制造高地里面隆重地讲了汽车产业,这次省委、省政府对汽车行业高度重视。

就在6月28号的新能源汽车智能网联汽车的论坛上,我们发起了一个最规模100亿的一个汽车产业链母基金,这次我们是下决心要做这个事。这次不是个专项的单个项目的基金,是整个汽车产业链的基金,我们就跟要我们这些产业方一起来合作,把汽车产业链做到强链补链。

这次上海疫情,包括2020年武汉疫情大家也都感受到了,因为我们的供应链还是相对比较脆弱的,不管是新冠的影响,未来自然灾害的影响,这绝对不是最后一次,未来会有很多。所以我们还是想起码在湖北区域的汽车产业链给它建得更加完整,相对完整。

这样我们就要联合国内的好多整车企业一起来做这样的事情。我们这次100亿基金,省、市、区三级出了30亿元,其他30亿元由社会资本出,我们再给一定的反投政策,比如说出到我基金里面的我可能再给1倍、1.5倍左右,再鼓励设立产业链基金,我们争取做到互惠互利。

为什么做这个刚才我讲了,第一个是疫情影响。第二个,我们觉得从产业链安全上,湖北在区位优势上,在产业基础上是最具优势的,它毕竟是在中国的中部地区,从产业链辐射全国的能力上,应该是最强的、最具优势的,所以我们准备做这样的事情。

这是我们下一步要做的事情,也欢迎有意愿合作的机构伙伴能够来参与我们基金,来共同为我们中国汽车工业和中国民族汽车品牌做强做大来贡献我们一点力量。

刚才我也讲了我对车企的认识,还有一点我跟大家分享我的看法,我原来也搞过汽车销售,未来市场需要什么样的产品?我自己有时候私下认为可能未来产品的形态就以三大类来出现。

第一类是以标准化出行为目的的,比如说网约车,比如说有些对车并不是那么特别钟爱,就是为了出行,这就是一种标准化的产品。谁的质量好,谁的成本低,我就要谁的。我刚才讲为什么老牌车企和新车企没有谁好谁坏,都有生存的空间。

第二类,因为现在人随着生活水平提高,随着我们进入高质量发展阶段以后,随着我们80后、90后这些人崛起,这个需求已经多样化了,对车的这种极度体验,这个多样化的需求是非常丰富的。那么就有以视听、人机交互带来的身心愉悦这种体验,谁能不断推陈出新,谁能不断适应市场变化,这个群体是非常大的,这类车我觉得还是有市场。比如说现在这些新势力车,为什么出这个车?按原来最早传统市场认为,好多车出来以后不一定有人买,但是恰恰就有很大的购买群体。

第三类就是对品牌依赖的高端车和一切成熟的人士为主的。

就这三种市场需求的情况下,任何车企,不管是老牌车企还是新的车企都有生存的空间,未来的竞争一定是企业之间谁的组织再造、组织变化能适应市场,谁的产品能够适应市场,谁就在未来的竞争中能够胜出。

但是有一点,就是对我们新车企的考验也非常大,因为你新创立的公司,两到三年的孕育期,从组织结构搭建,从产品的设计。三到五年的拼搏期,就是你试水了,推向市场,市场可以接受你一款车型推广普及,两款车型的推广普及,第三款车型推广普及的话不会给你机会。所以我觉得一个新车企大致也就八年,这是考验的重要时期,加两年就是十年,这个十年如果出不去就有可能面临整合重组。

谢谢大家!我就说这么多。